ナスダック(NASDAQ)は、アメリカにある世界最大の新興企業(ベンチャー)向け株式市場で、ハイテク産業を中心にアップルやGoogle、アマゾンなど米国の大手IT企業が上場しています。

米国経済をけん引してきたハイテク、IT企業が多く上場するナスダックへのインデックス投資ができる投資信託やETFを比較してみました。

ナスダック(NASDAQ)とは?

ナスダックとは、1971年に全米証券業協会(NASD)が開設し、運営する株式市場で、ハイテク産業を中心に約3,000社以上が上場している新興企業(ベンチャー)向け株式市場です。

当初はベンチャーだったIT企業がそのままナスダックに残っていることも多く、時価総額トップ10も大手IT企業が上位を占めています。

| 企業名 | ティッカー | 時価総額(10億ドル) |

| アップル | AAPL | 2,736.15 |

| マイクロソフト | MSFT | 2,453.46 |

| アルファベット | GOOG | 1,743.82 |

| アルファベット | GOOGL | 1,732.48 |

| アマゾン | AMZN | 1,448.51 |

| エヌビディア | NVDA | 1,084.33 |

| テスラ | TSLA | 870.91 |

| メタ・プラットフォームズ | META | 769.61 |

| ブロードコム | AVGO | 351.52 |

| ペプシコ | PEP | 247.56 |

※2023年9月時点

ペプシコーラで有名なペプシコなどIT企業以外もランクインしていますが、その他にも日本でもサービスを展開しているスターバックスやコストコ、米国以外の企業では中国のBaiduやイギリスのVodafoneなどもナスダック上場企業です。

そんなナスダックの動向を表すインデックス(株価指数)としては主に「ナスダック総合指数」「ナスダック100指数」というのがあります。

ナスダック総合指数とナスダック100指数の違いは?

ナスダック総合指数は、ナスダックに上場する約3,300以上の銘柄すべてを対象に時価総額加重平均で算出した株価指数で、NYダウやS&P500などと並び米国の3大指数として注目度の高い株価指数です。

ナスダック100指数は、ナスダック総合指数とは異なりナスダックに上場する金融セクターを除外した時価総額上位100銘柄で構成され、時価総額を加重平均して算出されています。

ナスダック総合指数の方が4,300以上の銘柄で構成されているので分散性は高いですが、ナスダック100指数は時価総額上位100銘柄と時価総額が小さいベンチャー企業などは対象外となっているので、より大手ハイテク、IT企業などの株価を反映したインデックスであると言えます。

また、ナスダック100指数の銘柄の入れ替えは年1度(12月)に定期的に銘柄の入れ替えが行われるため、株価が好調なベンチャー企業が採用されるなど常に最新の状況が反映されています。

ナスダック総合指数とナスダック100指数の過去の成績比較

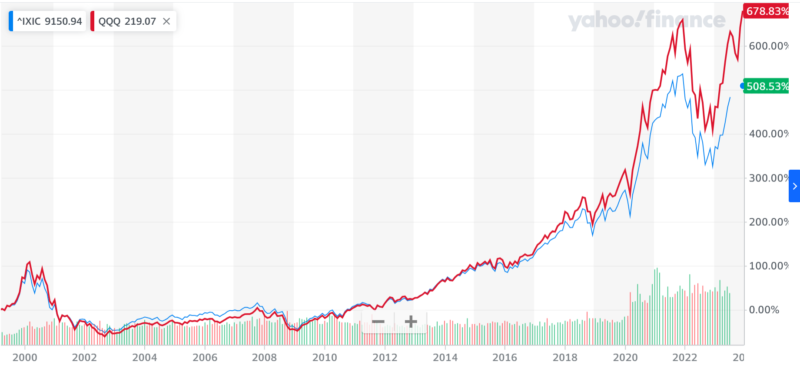

ナスダック総合指数と、ナスダック100指数に連動する「パワーシェアーズ QQQ 信託シリーズ1(QQQ)」を比較したのが下記となります。

(引用元:Yahooファイナンス)

青がナスダック総合指数、赤がパワーシェアーズ QQQ 信託シリーズ1(QQQ)のQQQの設定日(1999年3月10日)からのチャートです。

相場状況により「ナスダック100指数」「ナスダック総合指数」どちらかがパフォーマンスが良かったり悪かったりしてますが、2016年頃からは「ナスダック100指数」の方がパフォーマンスが良くなっています。

特にナスダック総合指数100(QQQ)は過去10年間では年率平均で約17.4%と大きな成長をしています。

ちなみにNYダウやS&P500と比較すると下記のようなチャートとなります。

(引用元:Yahooファイナンス)

青がナスダック総合指数、赤がパワーシェアーズ QQQ 信託シリーズ1(QQQ)、緑がNYダウ、黄がS&P500のQQQの設定日(1999年3月10日)からのチャートです。

2008年のリーマンショック以降、NYダウやS&P500よりナスダック100指数(QQQ)が大きく伸びていて米国市場の成長はIT企業がけん引してきたと言えます。

非常に高い上昇をしてきたナスダック市場ですが、NYダウやS&P500と比較すると株価が下落傾向の時には下落率も大きくなる傾向もありそうです。

ナスダック(NASDAQ)に連動する投資信託の比較

ナスダックに連動する投資信託のうち信託報酬が低コストのファンドだけを抽出し比較すると下記のような感じとなります。

| ファンド名 | 信託報酬 (税込) |

実質コスト (税込) |

純資産総額 (百万円) |

マザーファンド 規模(百万円) |

純資産残高 年間増加額 |

|---|---|---|---|---|---|

| PayPay投信 NASDAQ100インデックス | 0.2024% | 0.702% ※1 | 1,496 | 1,291 | +440 |

| ニッセイ NASDAQ100インデックスファンド | 0.2035% | 0.321% ※2 | 27,373 | 14,243 | – |

| SBI・インベスコQQQ・ NASDAQ100インデックス・ファンド |

0.2388% | – | 1,417 | – | – |

| eMAXIS NASDAQ100インデックス | 0.44% | 0.463% | 84,506 | 75,327 | +34,529 |

| NZAM・ベータ NASDAQ100 | 0.44% | 0.622% | 2,863 | 1,945 | +1,131 |

| インデックスファンドNASDAQ100 (アメリカ株式) |

0.484% | 0.576% | 88,690 | 112,546 | +36,874 |

| iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 0.495% | 0.516% | 81,822 | 74,045 | +32,465 |

※上記ファンドはナスダック100指数(配当込み)をベンチマークとしている

※1:直近運用報告書の隠れコストと引き下げ後の信託報酬を加算して算出した参考値

※2:直近運用報告書から年率換算した参考値

投資信託ではナスダック総合指数に連動するファンドはなく、ナスダック100指数に連動します。

「PayPay投信 NASDAQ100インデックス」が信託報酬を引き下げ最安水準となりましたが、後発の「ニッセイ NASDAQ100インデックスファンド」の方が資金流入額も大きく人気となっています。

「ニッセイ NASDAQ100インデックスファンド」はまだ運用されて1年未満のため実質コストはまだ参考値ではありますが、他のファンドと比べると低く抑えられていると想定されます。

過去のリターンを確認するとまだ設定されて日が浅いファンドが多いですが、直近1年でみると実質コストが低コストなeMAXIS NASDAQ100インデックスがパフォーマンスが一番良くなっています。

| ファンド名 | 1年 | 3年 | 5年 |

|---|---|---|---|

| PayPay投信 NASDAQ100インデックス | 46.87% | — | — |

| ニッセイ NASDAQ100インデックスファンド | — | — | — |

| SBI・インベスコQQQ・NASDAQ100インデックス・ファンド | — | — | — |

| eMAXIS NASDAQ100インデックス | 47.62% | — | — |

| NZAM・ベータ NASDAQ100 | 47.24% | 22.53% | — |

| インデックスファンドNASDAQ100(アメリカ株式) | 47.36% | 22.79% | — |

| iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 47.53% | 22.90% | 24.79% |

「ニッセイ NASDAQ100インデックスファンド」の方が、実質コストが低コストとなる可能性があるので最もパフォーマンスが良くなる可能性があります。

「PayPay投信 NASDAQ100インデックス」のように信託報酬は低コストでも実質コストが高いためパフォーマンスが悪くなっているファンドもあるので、実質コストを確認することは重要です。

ナスダック(NASDAQ)に連動するETFの比較

ナスダック(NASDAQ)に連動するETFは、国内上場のETFと米国市場に上場するETFがあり、国内上場ETFには為替ヘッジなしの場合とありの場合があるのでそれぞれで比較してみます。

国内ETF(為替ヘッジなし)の比較

| ファンド名 | 管理会社 | 信託報酬 (税込) |

最低買付金額 | 分配金 利回り |

マーケット メイク |

外国税額控除 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| NEXT FUNDS NASDAQ-100 (為替ヘッジなし)連動型上場投信 【1545】 |

野村AM | 0.22% | 24,475円 | 0.53% | あり | 〇 |

| MAXIS ナスダック100上場投信 【2631】 |

三菱UFJAM | 0.22% | 17,345円 | 0.47% | あり | 〇 |

| iFreeETF NASDAQ100 (為替ヘッジなし) 【2840】 |

大和AM | 0.22% | 22,480円 | 0.31% | あり | 〇 |

| 上場インデックスファンド米国株式 (NASDAQ100) 為替ヘッジなし 【2568】 |

日興AM | 0.275% | 41,580円 | 0.34% | あり | 〇 |

国内ETF(為替ヘッジなし)では、「上場インデックスファンド米国株式(NASDAQ100)為替ヘッジなし」以外の3つのファンドが同じ信託報酬で低コストととなっています。

パフォーマンスを比較してみると、直近1年だけですが「MAXIS ナスダック100上場投信【2631】」と「NEXT FUNDS NASDAQ-100(為替ヘッジなし)連動型上場投信【1545】」がほぼ同じパフォーマンスとなっています。

| ファンド名 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |

|---|---|---|---|---|

| NEXT FUNDS NASDAQ-100(為替ヘッジなし) 連動型上場投信 【1545】 |

47.72% | 23.04% | 25.01% | 21.35% |

| MAXIS ナスダック100上場投信 【2631】 |

47.78% | — | — | — |

| iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジなし) 【2840】 |

46.10% | — | — | — |

| 上場インデックスファンド米国株式(NASDAQ100) 為替ヘッジなし 【2568】 |

47.54% | 22.99% | — | — |

国内ETF(為替ヘッジあり)の比較

| ファンド名 | 管理会社 | 信託報酬 (税込) |

最低買付金額 | 分配金 利回り |

マーケット メイク |

外国税額控除 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| NEXT FUNDS NASDAQ-100 (為替ヘッジあり) 連動型上場投信 【2845】 |

野村AM | 0.22% | 22,660円 | 0.39% | あり | 〇 |

| MAXIS ナスダック100上場投信 (為替ヘッジあり) 【2632】 |

三菱UFJAM | 0.22% | 11,500円 | 0.56% | あり | 〇 |

| iFreeETF NASDAQ100 (為替ヘッジあり) 【2841】 |

大和AM | 0.22% | 10,850円 | 0.30% | あり | 〇 |

| 上場インデックスファンド米国株式 (NASDAQ100) 為替ヘッジあり 【2569】 |

日興AM | 0.275% | 27,465円 | 0.31% | あり | 〇 |

国内ETF(為替ヘッジあり)も為替ヘッジなし同様に、「上場インデックスファンド米国株式(NASDAQ100)為替ヘッジあり」以外の3つのファンドが同じ信託報酬で低コストととなっています。

パフォーマンスを比較してみると、直近1年だけですが「MAXIS ナスダック100上場投信(為替ヘッジあり)」がやや他のファンドよりパフォーマンスが良くなっています。

| ファンド名 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |

|---|---|---|---|---|

| NEXT FUNDS NASDAQ-100(為替ヘッジあり)連動型上場投信 【2845】 |

32.00% | — | — | — |

| MAXIS ナスダック100上場投信(為替ヘッジあり) 【2632】 |

32.06% | — | — | — |

| iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジあり) 【2841】 |

31.82% | — | — | — |

| 上場インデックスファンド米国株式(NASDAQ100) 為替ヘッジあり 【2569】 |

31.55% | 6.14% | — | — |

海外ETFの比較

| 名称 | 総経費率 | 分配金 | 分配金 利回り |

平均出来高 | 純資産残高 (10億ドル) |

最低 購入金額 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| パワーシェアーズQQQ 信託シリーズ1 【QQQ】 |

0.20% | 年4回 | 0.57% | 約5,000万 | 205.2 | 28,600円 |

| フィデリティ・ナスダック・コンポジット・ インデックス・トラッキング・ ストックETF 【ONEQ】 |

0.21% | 年4回 | 0.78% | 約20万 | 5 | 43,800円 |

ETFで「ナスダック総合指数」に連動するのがフィデリティ・ナスダック・コンポジット・インデックス・トラッキング・ストックETF(ONEQ)で、パワーシェアーズQQQ 信託シリーズ1は「ナスダック100指数」に連動するETFとなります。

「パワーシェアーズ QQQ」の方がやや低コストで、純資産残高や出来高が大きく「パワーシェアーズ QQQ」の方が圧倒的に人気が高くなっています。

ナスダック(NASDAQ)へはCFDでも投資が可能

CFDは「差金決済取引」のことで、FXもCFDの一つなのですが、株式などの取引の場合は、株券という現物のもの保有し、売却すると株券を手放すことになりますが、CFDのような差金決済では現物がない取引のことを言います。

CFDの特徴

- CFDは売買できる投資商品が多い

- ほぼ24時間・祝日も取引ができる

- 買いからも売りからも利益が出せる

- 証拠金取引なので少額から取引できる

- 売りの場合は金利調整額、買いの場合は権利調整額を受け取れる

CFDもFXと同様に預けた資金以上の取引を行うことができるレバレッジをかけた取引を行うことができるので、レバレッジを2倍にすれば利益も2倍になるといった特徴があります。

CFDではナスダック100指数(正確にはナスダック100先物)への投資を行うことができ、投資信託やETFで必要となる信託報酬といった保有時にかかるコストがなく、売買手数料や為替手数料も基本的には必要ないというメリットがあります。

CFDは買いと売りの価格差であるスプレッドがコストとなりますが、CFD大手のGMOクリック証券なら1pipsくらいなので大体100円くらいのコストとなります。

信託報酬といった保有時のコストがかからないのが大きなメリットで、レバレッジ1倍ならETFとほぼ同程度のリスクで保有でき、より利益を狙うならレバレッジをかけて取引することもできます。(GMOクリック証券の場合レバレッジは10倍まで)

>> GMOクリック証券【CFD】(公式サイト)[詳細解説]

まとめ

ナスダック(NASDAQ)とは、1971年に全米証券業協会(NASD)が開設し、運営する株式市場で、ハイテク産業を中心に約3,000社以上が上場している新興企業(ベンチャー)向け株式市場です。

日本でも馴染みが深い「アップル」や「マイクロソフト」「グーグル」「アマゾン・ドット・コム」などの大手IT企業や、「スターバックス」「コストコ」といったIT企業以外もナスダック上場企業です。

ナスダック(NASDAQ)市場の株価動向を表すインデックスとして「ナスダック総合指数」「ナスダック100指数」というのがあり、「ナスダック総合指数」はナスダックに上場する約4,300以上の銘柄すべてを対象にしているのに対し、「ナスダック100指数」は金融セクターを除外した時価総額上位100銘柄で構成されているといった違いがあります。

ナスダック総合指数に連動するETFは、フィデリティ・ナスダック・コンポジット・インデックス・トラッキング・ストックETFがあり、ナスダック100指数より分散性を高く投資したいなら選択肢となり得ます。

参考 ナスダック総合指数に連動するONEQの評価って?過去の利回りはどのくらい?

ナスダック100指数に連動する投資信託も徐々に増えてきていて、海外ETFとさほど信託報酬が変わらない「ニッセイ NASDAQ100インデックスファンド」なら100円から自動で積立できます。

参考 ニッセイNASDAQ100インデックスファンドの評価・評判は?利回りや実質コストは?

また、「ナスダック100指数」はCFDを通しても投資することができ、投資信託やETFで必要となる信託報酬などの保有時コストが必要なく、取引コストもスプレッドの100円弱と低コストで投資することができます。

レバレッジをかけることができるので、レバレッジ2倍にすれば利益も2倍となり資金効率を上げることともできますし、GMOクリック証券なら最大10倍までレバレッジをかけることもできるので短期取引で大きく利益を狙うことも可能です。

米国の大手IT株などの個別株への投資も魅力的で、NASDAQ100のような株価指数に投資するより利益を上げることも可能ですが、銘柄の選定に迷ったり1社へ投資するリスクを軽減させるなら、過去10年間では年率平均で約17.4%で成長してきたスダック100指数のような株価指数へ投資すればリスク分散しながら高い成長性を享受できます。

投資信託を購入するのにお得な証券会社は?

各ネット証券では投資信託に関して保有残高に応じたポイント還元と、クレジットカード積立によるポイント還元があります。(保有残高によるポイント還元もクレジットカード積立もNISA口座も対象)

参考 投資信託でポイントが貯まるネット証券を比較!おすすめはどこ?

松井証券(公式サイト)はクレカ積立に対応していませんが、投資信託保有時のポイント還元率は最高水準となっています。

クレジットカード積立のポイント還元率は、年会費がかかるカードであれば SBI証券 が最高水準ですが、実質年会費がかからない一般カードであればマネックス証券が最高水準です。

トータルのポイント還元率が業界最高水準のマネックス証券

- 保有残高によるポイント還元率(低コストファンド):0.03%(一部0.03%未満もあり)

- クレジットカード積立によるポイント還元率:1.1%

クレジットカード積立を利用し、トータルのポイント還元率が業界最高水準なのがマネックス証券です。

クレジットカード積立で必要なマネックスカードは、マネックス証券を口座開設すれば作ることができ、1回以上クレジットカードの利用があれば無料となり、投信積立でも対象となるので、積立している間は費用は掛かりません。

貯まったポイントは株式手数料や暗号資産に交換することや、他のポイントサービス(dポイント・Tポイント・Pontaポイントなど)に交換することも可能です。

保有残高によるポイント還元率が高くクレカ積立もできるSBI証券

- 保有残高によるポイント還元率(低コストファンド):0.0175%~0.063%

- クレジットカード積立によるポイント還元率:0.5%(一般カード)

ゴールドカードなら1%・プラチナカードなら2%・プラチナプリファードなら5%

投資信託の保有残高によるポイント還元率は高水準で、低コストな投資信託にクレジットカード積立を利用しない場合にはおすすめです。

クレジットカード積立で一般カードだと還元率は低いですが、ゴールドカードは年間で100万円以上利用すれば翌年以降の年会費永年無料となるので条件クリアできそうであればゴールドカードの方がおすすめです。(ただしクレジットカード積立は集計対象外です)

>> 三井住友カード(NL)

保有残高によるポイント還元率が業界最高い水準の松井証券

- 保有残高によるポイント還元率:0.01%~1%

- クレジットカード積立によるポイント還元はなし

松井証券は投資信託の保有残高によるポイント還元率がどの投資信託も業界最高水準です。

クレジットカード積立によるポイント還元がないので、クレジットカード積立を利用しない方にはおすすめです。

松井証券では、他の金融機関で保有している株式や投資信託を待つ証券に移管する際に、移管元の金融機関に支払った手数料を全額負担してくれるので実質無料で移管することができ、移管後は投資信託の保有残高によるポイント還元を受けることができます。

Pontaポイントが貰えるauカブコム証券

- 保有残高によるポイント還元率(低コストファンド):0.005%(一部0%)

- クレジットカード積立によるポイント還元率:1%

投資信託の保有残高によるポイント還元は低いのですが、クレジットカード積立によるポイント還元率は1%と高めの還元率です。

スマホでauを利用していると貯めやすいPontaポイントが貯まり、auじぶん銀行と連携すれば普通預金の金利が年率0.1%となり、au Payなどとも連携すれば0.2%になる点もメリットがあります。

またauマネ活プランに入ればauじぶん銀行の普通預金の金利が最大0.3%になったり、クレジットカード積立によるポイント還元率が最大3%とさらに優遇されます。

>> 三菱UFJ eスマート証券(公式サイト)「詳細解説」

楽天ポイントが貰える楽天証券

- 保有残高によるポイント還元率:ー(4つのファンドのみポイント還元あり)

- クレジットカード積立によるポイント還元率:0.5~1%(一般カード)

ゴールドカードなら0.75%~1%・プレミアムカードなら1%・

楽天証券では、保有残高によるポイント還元率が「一定の残高をはじめて達成した場合」のみポイントが還元されるルールに変更され、実質保有残高によるポイント還元はほぼなくなりました。

クレジットカード積立は一般カードで低コストなファンド(※)は0.5%でその他のファンドは1%となっています。

※代行手数料が年率0.4%(税込)未満のファンド

楽天ポイントは楽天経済圏では貯めやすく、様々なサービスで利用できるので、楽天ポイントを貯めたい方は楽天証券という選択肢もあるかと思います。

>> 楽天カード(公式サイト)

今利用している証券会社から他の証券会社に投資信託などは移管することが可能です。

通常は移管元の証券会社で手数料が必要になりますが、下記のネット証券なら移管元で支払った移管手数料をキャッシュバックしてくれるので実質無料で移管することができます。

投資信託に投資するのにおすすめの証券会社は?

ネット証券では投資信託に関するポイント還元など様々なサービスを行っていますが、どのような違いがあるのか、おすすめはどこかは下記も参考にしてみてください。

参考 【投資信託】ネット証券おすすめ比較ランキング!お得な口座は?

各資産クラスのインデックスファンドの比較についてはこちら!

個人投資家に人気の投資信託ランキングをチェックしたい方はこちら!

参考 【最新】投資信託ランキング!個人投資家が選ぶ人気のファンドは?

海外株式、ETFを購入するのにおすすめの証券会社は?

売買手数料、為替手数料のトータルコスト最安値のSBI証券!米国株式、ETFでは業界唯一の貸株サービスや自動積立も行うことができます。もちろん口座開設・維持費は無料です。

>> SBI証券 (公式サイト)

参考 SBI証券の米国ETFでの貸株サービスや自動積立については下記も参考にしてみてください。

⇒ SBI証券の米国貸株サービスの金利ってどのくらい?海外ETFも対象!

⇒ 米国株式・ETF定期買付サービスとは?NISAを有効に活用するには?

米国株、中国株の取り扱い銘柄は業界No1!しかも米国株・ETFの自動積立や配当金を自動で再投資することも可能です。もちろん口座開設・維持費は無料です。

>> マネックス証券 (公式サイト)海外ETFや海外株式を始める方は、ネット証券選びで失敗しないようにこちらも参考にしてみてください。

参考 【海外株式・ETF】ネット証券口座おすすめ比較ランキング!手数料が安いのは?米国株・ETFでは為替変動リスクがありますが、リスク軽減策については下記を参考にしてみてください。

参考 米国株への投資は為替変動リスクが気になる?軽減する方法はある?

国内ETFを購入するのにおすすめの証券会社は?

約定代金が100万円以下なら手数料が無料のSBI証券か楽天証券、岡三オンラインがおすすめです。

もちろん口座開設・維持費用は無料です。

>> SBI証券 (公式サイト)[詳細解説]>> 楽天証券 (公式サイト)[詳細解説]

>> 岡三オンライン (公式サイト)

国内株式・ETFで失敗しない証券会社選び!

これから国内株式・ETFで資産運用を始める方は、ネット証券選びで失敗しないようにこちらも参考にしてみてください。

参考 おすすめネット証券比較(国内株式・ETF編)!手数料だけで選ぶ?CFDでよりハイリターンを狙うのにおすすめの証券会社は?

手数料無料でナスダック以外の取り扱い商品も多く、NYダウやS&P500へも投資可能です

CFD取引国内シェアNo1の実績があり安心して取引することもできます。株価指数以外にも米国の大手ITのような個別株へもレバレッジをかけて取引することも可能です。口座開設・維持費は無料です。

>> GMOクリック証券【CFD】(公式サイト)[詳細解説]

CFDで商品は少なくシンプルなのがいいならDMM.com証券

取扱銘柄は14と少ないので、商品選びに迷わなくて済みます。もちろん口座開設・維持費は無料です。

>> DMM CFD(公式サイト)

NYダウやS&P500へ投資をするなら?

NYダウやS&P500に連動する投資信託やETFについては下記を参考にしてみてください。